Histoire de Marie

Alors ce blog où l'histoire de Marie s'écrit (s'invente) petit à petit... au fil des commentaires, des messages.

Un grand bazar ...

work in progress,

B. Chaix (juin 2010)

_________________________

Générique de fin

(avant un autre projet, certainement)

Merci à tous les amis auteurs, ce fut une belle histoire.

François a écrit un bel adieu à Marie . Je n'écrirais pas plus.

Marie , la vraie, est décédée l'an dernier, le 31 mars.

B Chaix (26 mars 2011)

jeudi 4 novembre 2010

lundi 1 novembre 2010

l'empreinte rouge

samedi 30 octobre 2010

mercredi 27 octobre 2010

samedi 23 octobre 2010

lundi 11 octobre 2010

Nord Pinus, le rêve

Dans la chambre du fond, à l'hôtel Nord Pinus, l'enfant criait maintenant. Une femme saignait dans la rue. Il y avait du sang dans l'escalier. Des taches de sang. Et des cris de femme. Les arbres semblaient se tordre. Le vent se levait, des coulées de boue rouge dévalaient la route. Des gens fuyaient, à la table d'u ncafé, un vieil homme fumait sa pipe. La dame en noir descendait maintenant les marches et elle souriait.

C'est alors que je me réveillais, sans savoir où j'étais.

jeudi 7 octobre 2010

vendredi 24 septembre 2010

l'histoire... Nord Pinus... Villa Real...

Sur l'oreiller, nue, elle posera tantôt sa tête à la chevelure un peu folle. Quelques ombres et des dentelles sur le lit, il manque le livre ou la lampe. Pierrot s'est perdu dans les souterrains obscurs. L'hôtel est calme. Le lit de fer blanc, chambre de jeune fille, innocence et pureté, ou fleurs blanches, narcisse, jasmin, roses ; des effluves de « l'air du temps », le poème de la soirée automnale. Tout à l'heure, une main aux doigts déliés, une main de danseuse éteindra la lampe.

Elle avait marché longtemps, si longtemps, et maintenant, elle se reposait, regardait par la fenêtre les chats noirs qui jouaient dans le jardin des simples. Sa mère l'avait rejointe. Le soleil inondait de luminosité le parquet brossé et ciré par Nina, la vieille dame qui n'avait jamais voulu quitter la demeure isolée. Elle en était devenue la gardienne, la conteuse au coin de la cheminée, la fidèle mémoire de cette famille clairsemée et exilée. La robe légère de la jeune fille rappelait les étoffes d'Ecosse, si loin, les landes et les bruyères. Deux petits pots de fleurs, plantes posées là comme des trophées.

Dès cette première photo, on aurait dû s'en douter. Escalier vers le paradis avait dit Vinika, moi, je n'y croyais pas à cette version, non, c'était menaçant, l'annonce d'une crue, d'un débordement.

Je ne sais plus qui m'a apporté la deuxième, peut-être Maria qui l'avait retrouvée après la mort de Luis ou alors elle était dans l'enveloppe, l'enveloppe que j'avais trouvée dans le tiroir de la table à Villa Real.

C'était un automne léger, les vendangeurs commencèrent tôt la saison du travail de la vigne ; les raisins fermes, ronds et doux, les filles chantaient en le cueillant, les hommes riaient. Le soir entre deux verres de porto, quelqu'un entamait le plus vieux Fado et la soirée s'annonçait chaude ; le temps encore tiède, et tendre, comme les chairs épanouies des jeunes filles, après tant de soleils d'été. Estivales nuques baignées de lune, la nuit retrouvait sur les joyeuses endormies, dans le dortoir du vieux manoir, les sourires ébauchés avant la fin du rêve. Les hommes parlaient longuement, sur le banc au noisetier, en fumant des cigarettes, la fumée s'envolait doucement, tout doucement, on entendait une femme chanter une berceuse dans la plus haute chambre.

Des années plus tard, une descendante de cette famille était venue visiter la propriété de sa famille. Elle avait reçu ce domaine en héritage, pourtant, ses parents avaient émigré en France, et elle parlait trop peu le Portugais. Elle était la dernière de la lignée, tout avait été préservé ; les grands parents morts maintenant, ses parents décédés également, elle ne pouvait que venir voir, et que faire de tout cela ? Elle retrouva des photographies dans les malles du grenier, trouva la photo d'une jeune femme qui lui ressemblait étrangement, on aurait dit une soeur jumelle... Elle avait passé la nuit dans un hôtel à Villa Réal mais ce jour-là, elle décida de dormir dans la grande chambre voûtée et bleue. Il y avait encore une vieille femme attachée à la maison, elle n'allait pas être seule. Ce soir-là, elle crut entendre des pas légers dans le corridor du deuxième étage. Une porte grinça là-haut, se referma lentement. Qui était là ? La légende du fantôme était-elle réelle ? Maria avait-elle eu raison de lui dire de venir aussitôt qu’ on la contacterait et qu’elle ne devrait alors pas tarder à se rendre au rendez-vous avec le passé.

Cheveux bleus, pavillon de ténèbres tendues

Vous me rendez l'azur du ciel immense et rond…

Et le visage presque invisible, les bras en croix dans un tiroir de la ville réelle…

Elle avait trop mal dormi cette nuit là, avec ces chuintements sur le parquet de l'étage, les clapotements de l'eau dans la fontaine du jardin abandonné aux herbes sauvages et médicinales, un parterre de simples. Il était erveilleux de trouver ça ainsi, en creux de rochers et de tourbe, au milieu d'une fontaine rustique qui glougloute et clapote ; un crapaud attendait, se chauffait au soleil lorsque la jeune femme s'allongea sur la pierre courbe, son corps offert aux rayons dorés, les bras en croix, la croix de ce passé encore tellement incertain.

Qui était cette femme qui lui ressemblait tant? Lointaine cousine, lointaine ancêtre? Et pourquoi cet exil ? Que penser de cette histoire d'une femme emmurée dans l’ une des chambres de la tour carrée? Amoureuse d'un musicien qui passait par là, par la grande ville? Elle, promise déjà aux noces conquises. Son père l'aurait enfermée. Elle avait voulu le couvent plutôt que la mort entre des murs solitaires, et un jour, on racontât partout qu'elle avait disparu, qu'elle s'était sauvée... Avec son bel aimé.

Il semblerait que la fable du manoir raconte encore aujourd'hui qu'une belle dame blanche aux longs cheveux de geai, aux reflets bleus de plumes de corbeau erre, en pleurant et en chantant une complainte, dans le parc et dans les vignes. Parfois, nue, elle foule des raisins invisibles et disparaît dans une grotte, qui se love au sein de la ténébreuse forêt. Elle serait morte, dit-on dans le hameau, là, seule, abandonnée, et il faudrait tourner les pages de son journal. Mais où l’a t’elle cachée ?

Ce jour-là, donc, la jeune femme rêvait au long de la pierre chaude lorsqu’une bise légère comme une caresse la frôla, elle ouvrit les yeux et vit un homme qui se penchait vers elle. Elle tressaillit, il lui sembla entendre en elle une voix qui disait : "enfin, te voilà revenue ! Je t'ai tant attendue ! " Sursautant, elle se leva, farouche, et vit un individu très agréable qui s'excusait de lui avoir fait peur. Il était tout à fait contemporain, actuel, non un personnage fantomatique vêtu à la "mode ancienne", c'est ce que disait Augustine, la gouvernante... Et il parlait même le Français.

C’était un voisin, un vigneron d’à côté. Elle le revit régulièrement. C’était tellement agréable de vivre loin de la France, en une terre qui la charmait et l’enthousiasmait.

"L'escalier de pierres taillées montait, si haut ,vers le paradis ou vers la fin du monde, la fin d'un monde. Les chiffres indiquaient la montée des eaux, la crue. Un nouveau Moïse surgirait des eaux folles, élancées et furieuses. Sa barque de feuille de vigne trop légère... "

Un autre songe... C'était la nuit, noire et sombre comme la tombe où l'oeil de Dieu regardait Caïn... C'était la nuit, et si noire ma robe qui glissait sur les pierres... " Non je n'ai jamais dormi dans cet hôtel..." Quelques gouttes d'eau, des larmes ou de la pluie perdue, des morceaux de nuage qui perlent, dans l'entrée de la porte du Pinus Hôtel, je voyais des visages, des crânes et des formes dansantes, comme des grimaces riantes, un visage noir et de profil, et je songeais à cette nuit du Gospel, fascinante et emportée, oui, j'aimais être emportée, par les flux scintillants d'une rue, d'une ville, d'une porte comme celle-ci et le rêve m'emmenait si loin... Une porte de Noël, Nativité brillante de lucioles ou d'étoiles, et puis, non, rien que la nuit, qui enveloppe et entoure, couette épaisse, qui environne les corps et endort; maintenant, il est vrai qu’il pleut. Mais je pense que ce jour-là, il ne pleuvait pas, c'était un silence ou un murmure :des gouttes explosées de la fontaine qui volaient, des écumes de mer échappées qui se propulsaient vers la porte opaque, et j'entrais, voilà, tout simplement, comme Alice, non pourtant pour me promener mais pour dormir. Dormir n'est - ce pas aussi se promener ?

"Oui, la crue, c'était la version officielle, celle qu'on racontait là-bas depuis des années, celle qu'on m'avait racontée (bien sûr) le jour où j'avais montré les photos de l'enveloppe trouvée dans la maison de Villa Real. Je n'y croyais pas. "

dimanche 29 août 2010

les carnets de Vinika, Réseau Shelburne, Marie de Bretagne

Une hirondelle ce matin est entrée dans la chambre, la fenêtre était ouverte ; j’ai vu plus tard des mésanges dans le pommier à cidre.

Il y a eu ensuite beaucoup de pluies et un ciel délavé, parfois trop gris, pourtant, j’ai aimé regarder Jupiter la nuit, et il faisait doux vers trois heures du matin. Le film de Godard me fait penser à la mer, et à ces membres du réseau Shelburne, l’éternité recherchée, la liberté par la mer, la fragilité de la vie humaine, le paradoxe de l’existence, et l’étonnement de la volonté humaine qui fait que l’homme peut se dépasser sans cesse pour l’amour des autres.

C’est surtout bien évidemment, ce passage cité ci-dessous qui me fait songer à la mer bretonne :

- Je te demande pardon, Pierre

- Je m’appelle Ferdinand ! C’est trop tard !

Elle est retrouvée…

- Quoi ?

- L’éternité… Avec la mer… »

En 1955 Londres est en ruines, la ville est si triste. Le bluzz envahit les bars, la jeunesse se sent libre, se sent revivre.

-Passez moi Balzac 75- 02, oui, cela aurait pu être B pour Balzac, non, là c’était B pour Bonaparte, l’ironie pour les Anglais ! Ce nom de code.

Marie au bois de Lisandré enfourche son vélo, elle part vers Guingamp, un contact pour François. Le général Nicolaïeff veut le rencontrer. Celui la, c’est un russe orthodoxe qui a vécu en exil en Sibérie, a fuit le communisme, il demande toujours « as-tu la foi ? Tu verras, on vaincra ! Grâce aux icônes ! »

Le réseau de Pampelune est ramassé comme on dit par chez nous ! Des aviateurs anglais sont en transit, et d’autres encore, canadiens, polonais, belges sont seuls sur les routes, dans des fermes, des enclos isolés, des chapelles perdues. Le Sud n’est plus très sûr pour le réseau d’évasion, Londres penche vers la Manche. Et ses falaises, ses grottes, ses volontaires, tous gens du terroir, forts, consciencieux, patriotes, oui, communistes, indépendantistes ou gaulliste, qu’importe ! Ils veulent la gagner cette guerre contre l’occupant !

Marie chantonne et pédale, traverse le bois, roule à travers champs, croise quelques chars, quelques tractions noires. Elle n’a pas peur, elle a la vaillance de la vague Bretonne, ses cheveux volent au vent salé, les embruns viennent vers elle, sur la route de la corniche.

Claude a eu un rendez-vous hier place Saint-Augustin, des gars de Valence vont venir. Pourtant, la règle est « pas de contact entre les réseaux différents » Il doit se passer des choses trop graves. D’ailleurs la comtesse Américaine, Betty de Mauduit vient d’être arrêtée, ses aviateurs cachés dans le double grenier ont réussi à partir, ils ont pu regagner ensuite l’Angleterre, les membres ont prit le relais. Pauvre madame, seule en prison ! Puis Ravensbrück ! Mais hélas aussi son époux, est général à Londres !

Marie pédale, et pense : « pourquoi tenir un cahier pendant la guerre ? C’est dangereux ! Oui mais la mémoire c’est important, il ne faudra jamais oublier ! Jean est si loin, l’aéronavale l’a emportée, si loin de nous tous, et si le petit n’avait pas fait de graffitis sur l’affiche du collaborateur, il serait encore avec nous. Mais c’est juste et bien, i lest devenu commandant des parachutistes et c’est merveilleux tout compte fait ! Il est revenu une fois de Londres. On m’a prévenue, J’ai pris mon char à banc pour récupérer le matériel, mon cheval était fatigué, il avait déjà travaillé dans la journée. Quelle joie de nous retrouver ! Si brève cette allégresse, et encore la séparation, le chagrin ; pourtant nous n’avions pas peur, nous agissions pour la loyauté et la vérité. Je ne sais pas si nous avions conscience des tortures, de la mort qui nous attendait, peut-être. Oui, nous savions un peu, mais on ne pouvait baisser les bras. Nice, Marseille, Canet-plage grillées ; Grenoble, un pont entre le Sud et le Nord, la « Sailor’s Missions »

Maintenant, je sais tant de choses qui m’étaient inconnues, j’ai lu, j’ai appris, et maintenant, oui, maintenant, j’ai peur, si peur de ce qui aurait pu nous arriver, à tous.

Une nuit, je suis allée jusqu’à la maison d’Alphonse, il y avait des blessés à aider, à transporter, Marie-Thérèse était là également. Elle était si belle, cette fille, et si dynamique ; On l’aimait tous. L’approche de la plage par le sentier Shelburne embourbé, le peu de clarté qui venait de la mer, presque phosphorescente, un éclat de luciole, mais, bon les lucioles, les libellules, c’est beau, adorables et légers. Là, le travail était lourd, angoissant, on marchait l’un derrière l’autre, le brancard de fortune était pesant, le malade gémissait doucement, puis il a fallu glisser lentement le long de cette colline d’herbes et de pierres, vers le gouffre sombre. On entendait au loin des avirons qui frappaient la vague, Jean qui était encore là à ce moment là, s’était arrêté au milieu pour le signal « B », puis on a attendu la vraie marée basse. Tout à coup, un vol de mouettes effarouchées. Mais rien sur la pointe de la tour, aucune réaction, le projecteur des allemands n’a pas bouché, n’a pas éclairé la plage Bonaparte ! Ouf ! On a su longtemps après que c’était des paysans russes qui étaient de l’armée allemande mais qu’ils ne connaissaient rien à la mer, et surtout, qu’ils aimaient bien boire ! Quelle chance pour notre réseau ! Nous avons relevé nos pantalons, nous avons marché dans l’eau jusqu’à peu près 400 mètres du rivage, nous avons installé les aviateurs et « bonne chance » Les voilà partis.

Au fond le rocher « la mauve » là où se cachait et attendait la corvette anglaise.

Ce matin, le rocher appelé « la mauve » brillait d’un éclat particulier, le soleil le frappait et l’environnait. Elle est retrouvée l’éternité… Jamais je n’ai oublié.

Les carnets de Vinika, Marie de Bretagne, Réseau Shelburne

15 août 2010-

Brehec, fête de la dormition de la Vierge. Fête des bateaux et des plaisanciers, cochon grillé !

Sur la plage avait lieu un concours de bateaux de sable, les enfants et les parents construisaient vaillamment ! Pelles, seaux, râteaux, coquillages et cailloux, toutes ces matières colorées que l’on observe sur une plage se trouvaient emmêlés autours des jambes et des bras, les corps en maillots de bain mais aussi des concurrents habillés, il ne faisait tout de même pas si chaud que cela ! ! Je remarquais deux jeunes filles blondes, elles aidaient deux petites filles à construire le plus beau bateau. J’en fais la photographie que je vous montrerai, d’ailleurs la voici ! L’animateur au micro, d’ailleurs, est venu les voir.

Un homme et une dame d’âge respectable se mettent à rire et me disent « c’est beau n’est ce pas les châteaux de sable ! Ah ! Nous aussi on en faisait quand nous étions petits comme eux ! » « On dirait le Titanic ou un beau bateau de croisière ! » Nous parlons un moment de la pluie qui est arrivée hier, des inondations en Chine, des feux de forêt en Russie et je ne sais plus comment cela est venu dans la conversation mais lorsque la femme me dit « oh ! nous on a beaucoup voyagé vous savez ! je lui demande tout naturellement « ah ! et où êtes vous allés ? Où avez-vous vécu ? « A Oran, » me répond t’elle ! Voyez mon étonnement ! Voilà que l’histoire de Marie me rattrapait sur la plage de Brehec ! Figurez vous que son mari était gendarme à Oran la radieuse et que tous deux ont connu Marguerite et Paul car Paul était leur médecin ! c’est lui qui soignait leur petite fille. Ils étaient arrivés en 1952 sur le même bateau. Ils vivaient un peu à l’écart de la ville avenue ou rue Clémenceau, pour eux, « Oran était une ville riche pour les gens riches et on vivait bien et c’était beau ! »

Ils ont quitté à la même époque que la soeur de Marie, en 1959, pour revenir à Plouha, en Bretagne.

Pendant la seconde guerre mondiale, ils avaient vu sur la route de Lanvollon des maquisards fusillés alors qu’ils devaient aller chercher le pain à la petite ville. » A l’époque, il n’y avait pas de boulangerie comme maintenant, à chaque coin de rue ! Et on ne voulait plus, en Algérie, supporter de voir des morts, des tueries. Vous savez ! Pendant la guerre, les gens pensaient tous « Pourquoi se trouer la peau, devenir résistant ? Après tout un gouvernement, c’est un gouvernement, on changera rien en se battant. Et c’est pas pour ça qu’on est lâche ! On l’a pas voulu c’te guerre là ! Et donc on a quitté Oran et on est revenu ici refaire une vie. Seconde guerre ou guerre d’Algérie, on y peut rien ! »

Plouha, mercredi 18 août, 14heures 30,

Le monde est si petit ! A la chapelle Saint Samson de Plouha a lieu la projection d’un film de témoignage sur la résistance bretonne et conférence par les survivants du réseau Shelburne. Puis visite-randonnée sur les hauts-lieux du maquis du secteur de Plouha : la plage Bonaparte, le site de la maison d’Alphonse brûlée par la Gestapo alors que Jean G. Et sa femme Marie fuient, se cachent, le sentier Shelburne, la maison des douaniers ;Un vaste réseau d’aide et de secours s’est mis en place en 1944 en France et en lien avec l’Angleterre. il fallait récupérer les aviateurs anglais abattus au-dessus des sites stratégiques allemands, et ce, partout en France, les héberger, les nourrir, les soigner, les convoyer. J’ai rencontré un ancien résistant qui a travaillé avec Roland et Kostro, venus en tant que contact, avec des ordres de Paris, et aussi, pour accompagner des aviateurs anglais depuis Valence car ceux-ci ne pouvaient plus quitter la France par le réseau des Pyrénées. Je lui montre les photos de l’album de Marie, « Oui c’est certain, me dit il, c’est celui là, avec son bandeau, je le reconnais, il remettait toujours un bandage quand il était à l’abri, sa plaie saignait encore trop facilement ; dehors, on le voyait plutôt un bonnet noir sur les cheveux ! Les allemands l’auraient repéré avec un pansement ! Et l’autre, grand, beau, fière allure, toujours une pipe à la bouche ! Ils étaient musclés, forts, des gars plein de hardiesse et prompts à la réaction, vifs, intelligents, perspicaces, deux bonnes recrues ! »

La sœur de Jean T., Marie, distribuait les tracts, faisait de la propagande, donnait les consignes aux réfugiés, portait les repas aux anglais dissimulés dans des maisons inhabitées , prêtées par des membres du réseau. Une autre Marie, l’épouse de Jean G. veillait sur son bébé de cinq semaines, sa petite fille et aidait son mari qui accueillait, convoyait les aviateurs jusqu’à la plage Bonaparte, anciennement appelée anse Cochat. Bonaparte était le nom de code. Et dans cette histoire des Marie du réseau Shelburne, une autre Marie cette fois ci, Marie-Thérèse, 18 ans, toute jeune, agent de liaison. Les femmes : trois Marie, Marguerite, Anne, Jeannette, Thérèse, et les hommes : trois Jean, François de Gingamp, Lucien D. appelé Léon, Raymond le radio appelé Claude, Job, Roger, Thibault, Robert et tant d’autres ; surtout quelques familles qui accompagnèrent les anglais aviateurs tombés du ciel : hébergement, ravitaillement ; silence et discrétion sont les mots d’ordre ; le plus grand secret. Deux gendarmes résistants apportent des laisser- passer, des faux-papiers. Il fallait pouvoir sauver tous les anglais ; un vaste réseau d’une absolue discrétion y travaille : des convoyeurs et des trains, des maquisards, journaux allemands sous le bras, nom de code : Bonaparte… Le signal à la radio, « ici, Londres, je répète : bonjour tout le monde à la maison d’Alphonse » et plus tard, le deuxième signal : « la classe salue bien les amis »

Descendre et préparer la plage, accrocher les chiffons noirs aux bâtons qui signalent les mines plantées, vérifier le sentier Shelburne, repérer les patrouilles allemandes, envoyer les messages de rassemblement, aller à la maison d’Alphonse, là-bas, sur la route derrière la chapelle Saint Samson, là où résistants inconnus et allemands jouent parfois aux boules ensemble ! En route pour l’embarquement clandestin, en hauteur de la plage, nuit sans lune, les uns contre les autres, descendre en glissant le long de la falaise, ajoncs, pierres ; Jean s’arrête pour émettre le signal B. en morse, lumière blanche ; en bas dans les grottes des lumières bleues, tout est cyan : bleu de nuit, ciel sombre, mer obscure ; le bruit des avirons, la corvette s’est approchée le plus près possible : on ne l’entend pas, l’infirmière de la Croix-Rouge a amené les aviateurs blessés qu’elle a soigné chez elle, à l’étage de sa maison « la chimère » à Trevéneuc, pendant que son époux joue aux échecs dans son salon avec le commandant allemand. Entrer dans l’eau jusqu’à la taille, installer les aviateurs, puis rentrer et continuer sa vie tranquille, ne jamais rien dire, ne jamais rien montrer. Et recommencer plus tard… Roland et Kostro lors de l’une de ces opérations, déguisés l’un en infirmier, l’autre en médecin, ont conduits les deux aviateurs recueillis dans leur réseau et qui jouaient les sourds et muets, jusqu’à la mer de la plage Bonaparte. Puis ils sont repartis séparément : Roland à Paris et Kostro à Valence.

dimanche 15 août 2010

Ferdinand, le journal de Lisbonne (texte complet)

Journal de Ferdinand (3) — Lisbonne, le 5 Août

J’ai rencontré hier, par hasard bien sûr — mais existe-t-il autre chose que le hasard ? —, quelqu’un qui avait connu Marie bien avant qu’elle soit devenue l’objet de toutes nos attentions. Les circonstances de notre rencontre valent d’être rapportées. J’étais dans un bar de Belem, un internet café, installé dans cette zone où se trouvaient autrefois des cabanes et des hangars pour la pêche, sous les grondements du pont gigantesque qui enjambe le Tage.

J’avais bu plusieurs Caipirinha tout en lisant les dernières propositions de Vinika sur Facebook. Les photos de Brigitte me plaisaient bien. Imaginer le voyage en Chine de l’album de Marie me conduisait immanquablement à quitter des yeux mon écran pour contempler l’estuaire, où passait un de ces paquebots de croisière qui naviguent entre Southampton et Gibraltar, La Rochelle ou Lisbonne, puis à le suivre des yeux aussi loin que je pouvais vers l’Atlantique. On se sent Pessoa quand on est ici me disais-je en commandant une cinquième Caipirinha. Evidemment… évidemment… on se sent proche de Valéry Larbaud aussi (plus que de Paul Morand), et de la mélancolie transatlantique. Bref, saudade saudade et tout ce qui s’en suit. Dans mon cœur commençait à germer des Brésils, Bahia débarquait dans un coin de mon cerveau, nourri par le Tiete d’Agreste que j’avais lu avant de partir, et l’autre Belem, où je ne suis jamais allé s’installait petit à petit dans les vapeurs d’Amazone qui montaient du fleuve. Avec la nuit, une sorte de fog suivait les berges, envahissait la ville basse, escaladait les pentes de l’Alfama, jusqu’aux remparts usés du château Saint Georges.

À la troisième gorgée de mon breuvage favori, une silhouette s’est inscrite en surimpression sur le cadre doré rapporté de Sicile par Yannick en juillet, et que je regardais pour la millième fois sur l’écran de mon Mac. Le reflet d’une femme jeune, méditerranéenne elle aussi faisait presque bouger les lèvres de la figure photographiée. Je me suis retourné. Puisque le reflet me parlait, autant l’écouter en direct et regarder en face l’indiscrète qui lisait en se penchant par dessus mon épaule ; elle devait être très près de moi pour que son image à ce point occupe la surface de l’écran. Ce mouvement, tourner la tête vers l’inconnue, peut paraître naturel maintenant, il faut tout de même noter qu’il ne l’était pas sur le moment, un peu parce que je désirais sans doute préserver cette intimité le plus longtemps possible, ne doutant pas en effet que, se sachant découverte, l’indiscrète amorcerait un mouvement de recul et s’enfuirait peut-être, un peu parce que l’obscur pressentiment qu’il s’agissait d’une figure fantomatique, irréelle, me commandait de rester à l’écart des esprits auxquels je ne veux pas croire et me dispensait ainsi de communiquer avec un fantôme dont j’aurais été bien embêté de vérifier l’existence de façon aussi inopinée.

Ce fut elle qui parla la première pourtant et me fit me retourner. Oh mon dieu ! Marie… dit-elle en français et presque sans accent. Je sentis son souffle tout contre mon oreille, un frôlement de sa main sur mon épaule, je sentais le jasmin. Puis, elle retint sa respiration un moment et quand enfin je la vis, elle ne semblait pas avoir l’intention de partir, elle avait quelque chose de Laura ou de La femme au portrait. J’ai tout de suite su qu’elle allait m’entraîner en dehors du monde réel. C’était un tableau qui bougeait, une lisboète jeune, élégante et vive que rien ne gênait dans cette situation et qui voulait me raconter une histoire qui ne serait ni la sienne, ni la mienne : l’histoire d’une autre femme aujourd’hui disparue. Elle allait, elle aussi, me donner sa version du cycle de Marie. J’ai vécu en France à la fin des années 90, j’avais vingt ans, j’étais étudiante. En 2003, je me suis mariée ici à Lisbonne, nous somme allés vivre à Macao, puis Singapour, puis Bangkok. Je suis rentré hier, c’est à dire il y a deux ans. Cela fait plusieurs vies, n’est-ce-pas dit-elle ? Je ne réponds pas. Je nous commande des Caïpirinhas. Je dis : et Marie ? Avant moi, ma grand-mère avait vécu à Paris, puis dans le sud pendant la guerre. Elle avait une amie, Marie, puis elles se sont perdues de vue. Ma grand-mère est rentrée malgré la dictature, et à cause de la dictature, Marie n’est jamais venue à Lisbonne. Mes études à Lyon ont servi de prétextes à la recherche d’indices, puis aux retrouvailles. Evidemment, l’histoire de l’inconnue me plait bien. Elle donne une épaisseur européenne à notre personnage : de la photo sicilienne à la source mayorquine et aux amitiés portugaises. Je voudrais savoir comment elle, à 20 ans, elle a retrouvé Marie, quelle a été son enquête, ce qu’elles se sont dit, si les deux femmes âgées se sont aussi retrouvées et quelle fut leur histoire commune. Elle s’appelle Maria-Luisa et elle dit non ! vous vous trompez. C’est une histoire beaucoup plus compliquée qui commence à Macao dans les années 20.

J’ai débranché l’ordinateur dont la lumière me gênait, et j’ai écouté Maria-Luisa parler. L’histoire de Marie s’éloignait, remontait le temps encore, faisait le tour des continents , s’installait en Asie dans la lumière tamisée d’un film de Sternberg. Je n’ai pas le temps aujourd’hui de transcrire l’histoire de Maria Luisa, je m’en occuperai un de ces jours. Maria-Luisa — toutes les filles ainées de la famille s’appellent ainsi, dit-elle — tenait un bar à Macao. Au début de 1922… Je reprends tout ça demain…

Le 10 août

Impossible d’écrire depuis plusieurs jours. Promenades dans Lisbonne. Longues rêveries à la terrasse des cafés.

Nous avions rendez-vous hier soir, Maria-Luisa et moi, dans un bar de la Calçada Nova de São Francisco, un bar qui s’appelle Fabulas. Beau nom ! C’est pour nous, ça ! me disais-je en me rendant au rendez-vous. Maria-Luisa voulait me montrer des photos de sa grand-mère et des photos de Marie, mais elle n’est jamais venue. Je ne la reverrai certainement pas avant mon départ et nous n’avons échangé aucune adresse. Pour remonter le temps, je vais devoir retrouver sans l’assistance de ses images, les chemins difficiles qu’elle m’a enseignés le soir du 4 août, à Belem,.

Imaginez Macao dans les années 20 me disait-elle. Pour moi, ce n’était pas difficile : Macao, l’enfer du jeu, Le paradis des mauvais garçons. Je suis prisonnier d’une imagerie hollywoodienne dont je ne peux me défaire. Maria-Luisa a vingt ans donc, elle a quitté l’aristocratie lisboète qui l’a fabriquée pour vivre autre chose ici, à Macao. Imaginez l’été à Macao, maintenant. La mousson. On vit dans un aquarium, la pluie tiède tombe sans discontinuer. Maria-Luisa chante dans un bar pour gagner sa vie. C’est à ce moment là qu’elle m’explique que toutes les femmes de sa famille s’appellent Maria-Luisa. Celle-ci est son arrière grand-mère. Une enfant terrible. Appelons la Maria-Luisa I comme je serai pour vous Maria-Luisa IV. Je ris. Seriez vous toutes reines ? Si vous voulez, me dit-elle en allumant une cigarette. Celle-ci est la reine d’un paradis pour mauvais garçons et elle tombe amoureuse d’un marin espagnol. Amoureuse n’est pas qu’un mot. Les nuits et les promesses se suivent dans la moiteur de juillet. Un jour, le navire d’Andrès est réparé, et il s’en va. Maria-Luisa II, ma grand-mère, naîtra à Macao en 1923.

Je me souviens de lui avoir dit qu’elle était la Béatrice qui guidait une fois de plus les pas de l’inconnu sur les routes dangereuses de la mémoire. Le passé revenait. Mais quel passé ? Certes ce n’était pas le mien et pourtant je reconnaissais tout : Maria-Luisa I, de retour malheureux au Portugal vers 1932 à la veille de l’arrivée au pouvoir de Salazar, célibataire accompagnée de Maria Luisa II, à peine âgée de 9 ans.

Ah ! je porte en moi tous les rêves du monde disait en 1928 Alvaro de Campos, et moi je continue de rêver en écoutant une Maria-Luisa IV me raconter la vie de toutes les Maria-Luisa. Cette unique réalité qu’est le mystère ou cette unique mystère qu’est la réalité, que dit encore le poète ? la gifle en tous cas du retour sur terre ou dans sa famille aristocratique des bords du Douro (Ah le Porto de mon enfance que montre Oliveira). Marie Luisa II élevée cachée quelque part dans la campagne à Sintra ou à Evora, le chant des religieuses, le retour régulier des processions. Et puis un jour, l’enlèvement, la fuite en Egypte, c’est-à-dire en Espagne, la traversée de la péninsule en guerre, cap sur Barcelone, l’espoir fou de retrouver Andrès qui n’écrit plus à Maria-Luisa depuis des années. Un jeu d’adolescentes : franchir les frontières pour la mère et sa fille…

À l’entrée du quartier chinois que les italiens bombardent depuis deux jours, comment voulez-vous que je continue ? me demande Béatrice. Où voulez-vous aller maintenant ? Andrès est en France vous le savez bien et il a une fille du même âge que Maria Luisa II, ma grand-mère, une fille de 16 ans qui se prépare sans le savoir à une autre guerre, presque une jeune fille elle aussi, elle a déjà des amis Roland, Vincent, François ou Ferdinand et bientôt Kostro. Ou bien préférez-vous qu’il n’y ait qu’une seule fille d’Andrès, que Marie soit Maria-Luisa, la fille un beau jour retrouvée, rescapée de Macao, de la bigoterie Salazariste et des bombes fascistes, Marie-Maria un beau jour retrouvée par son père à la fin de l’odyssée, Maria la sœur de Margueritte, plus grave, plus sombre, Maria marquée à 15 ans déjà par les tragédies du siècle ?

Une bombe mussolinienne expédie mon arrière grand mère dans l’au-delà. Sa fille, tenace, enquête, prend le bateau, retrouve la trace et le nom du père à Majorque, apprend qu’il a émigré, arrive en France, devance la déroute des républicains, suit les côtes sableuses, remonte le cours du Rhône, tombe enfin dans les bras du père qu’elle n’a jamais vu et dont elle ne parle qu’à peine la langue.

Je regarde l’autre fleuve, le Tage qui pousse nos rêves vers l’Atlantique, les détroits du bout du monde, Macao, Shangaï ou Bangkok. Je vois le visage de Marie que le siècle modèle. Je vois les errances, les lignes de fuites, je vois des passages secrets entre les continents. Marie, petite épicière qui ressemblait à ma mère, vous connaissiez tant de choses à 20 ans que je n’aurai pas vues à 60 !

Vous m’écoutez vraiment ? seriez-vous stupide ! me dit Maria-Luisa IV avec une effronterie qui m’aurait froissé en d’autres circonstances. Voyons ! un peu de bon sens, si Marie et Maria Luisa n’étaient qu’une seule personne, qui serais-je alors moi qui vous parle et qui suis née à Lisbonne ? Une fille cachée de la fille cachée de Marie ? Votre imagination vous perdra, vous êtes trop romanesque, me dit-elle en poussant vers moi le verre de caipirinha auquel elle n’a pas touché. Non. Maria Luisa II n’est que la demi-sœur de Marie et de Margueritte, mais il n’est pas faux de dire qu’un jour de février 1939, elle est arrivée à Valence pour y mettre un peu de désordre. Marie l’aima tout de suite, Margueritte marquait de la distance, quant à Andrès, il lui fallut tout raconter à la famille réunie autour de la lampe à pétrole. Je vous passe la scène. Les lettres du marin de Macao étaient sans équivoque : il avait aimé de loin, pendant de longues années, jusqu’à son départ pour la France, cette autre famille : une jeune aristocrate en rupture de classe sur les trottoirs de Macao, et une fillette qui avait grandie dans la boue du bout du monde puis dans la sècheresse des sierras.

Essayons autre chose dit Maria-Luisa. Prenons maintenant l’histoire par l’autre bout. 1998 : j’ai vingt ans. La famille est depuis longtemps réconciliée. Mon père, a repris en main la quinta familiale. Maria-Luisa III existe mais ce n’est pas ma mère, c’est ma tante, la sœur cadette de mon père. J’ai vingt ans et je suis étudiante, je viens de lire un essai auquel vous avez collaboré. L’ouvrage est coordonné par Yannick Vig, il s’appelle Kostro, cinéaste de l’invisible. Je me souviens encore des titres de chaque contribution. Vinicka Brad a écrit un très beau texte sur L’imaginaire social de Gérard Kostro, Brigitte Choux signe une contribution étonnante : Pourquoi les films invisibles sont-ils plus beaux que les autres ? . Votre texte est une Enquête sur la disparition d’un cinéaste. Nicole Short a écrit un sonnet : Tombeau de Guillaume Kostro. Beatrice D. a refusé de signer son article mais tout le monde reconnaît ses mérites dans une contribution fondamentale à la connaissance du travail de Kostro : Traces matérielles d’un projet immatériel : Gilbert Kostro, le fantôme de la liberté. Yannick a écrit un éditorial très théorique qui sera pour moi, pendant de nombreuses années, une référence essentielle : Images invisibles : le luxe des pauvres. J’allais oublier l’article de Bruno Laurier (signé Stepan, comme il se doit : La disparition de Lucie Yoll). J’avais lu Christian Metz et Noël Burch, Daney et Deleuze mais ce livre là, je peux dire que sans lui je n’aurais pas fait de cinéma.

Voici la fin de mon histoire me dit Maria-Luisa. Il était trois heures du matin. Une jonque fantôme remontait le Tage, le brouillard était si épais qu’on ne voyait plus les immenses arches du pont dont le grondement s’était affaibli dans la nuit. C’est le printemps 98 et je viens de décider de quitter le Portugal pour venir à Paris étudier le cinéma. Je pose votre livre sur une table basse et Maria Luisa, ma grand mère, Maria Luisa II, regardant la couverture : Kostro, cinéaste de l’indicible, Yannick Vig (dir.) : Qui t’as parlé de lui ? Ton père même ne sait rien.

Mais savoir quoi grand mère ? et de quoi parlez-vous ? Le nom de Kostro évoque-t-il quelque chose ? Je sais qu’elle a vécu en France, qu’elle est rentré au Portugal tout de suite après la naissance de mon père, en 48. Je sais tout cela mais à ce moment là je ne sais rien de ce que je vous ai raconté. Je vis pour moi, jeunesse magique dans l’insouciance des origines. Et Maria-Luisa ne m’a rien dit non plus, ce jour là. Elle m’a juste donné le nom de Marie à Valence, qui avait été son amie, et qui avait connu Kostro pendant la guerre. Elle ne m’a pas dit que Kostro était mon grand père, cela, c’est Marie qui me l’a appris quelques mois plus tard dans la petite épicerie espagnole où elle a refait pour moi les trajets de l’enfance, revécu le roman de l’adolescence.

Le lendemain, pour voir le soleil qui s’incline, j’avais suivi mon père en haut de la colline. La source du fleuve retenait nos regards, un semblant de bois vert, submergé de brouillard. J’allais partir, il le savait, nous nous taisions. Il croyait que je courais vers l’avenir alors que j’allais visiter les grands secrets, plonger sous les racines, me perdre à mon tour de Paris à Macao…

A-t-elle encore parlé longtemps cette nuit là ? Je ne sais pas. Quand je me suis réveillé, le café était vide, un nouveau jour s’était levé, j’ai demandé au garçon où était la personne avec qui j’avais parlé une partie de la nuit. Il m’a dit qu’il ne savait pas, qu’il venait d’arriver, que j’étais seul et que je dormais comme un ivrogne. J’ai bu un café et je suis rentré à l’hôtel par les ruelles encore fraiches

vendredi 13 août 2010

A la recherche de Marie (6)

Maria-Luisa à La Panne les bains 2

Maria- Luisa depuis des années tenaient un cahier de ses rêves avec des dessins. Elle avait un rêve qui revenait sans cesse : celui d’une villa dans des dunes de sable, et elle l’avait peinte à l’aquarelle. Elle entrait dans cette maison, se regardait dans un miroir, se voyait vêtue et coiffée comme en 1920. Lorsqu’à Audresselles, dans un carton du grenier, elle trouva cette carte postale, elle eut un malaise. Revenue à elle, elle montra à tous sa peinture dans le cahier et la carte qui correspondaient parfaitement. Dans cette boîte d’images, elle trouva aussi une photographie et le tramway de cette ville… Elle riait aux éclats en disant " Ah ! je connais bien ! Je l’ai pris tant de fois dans mon rêve et exactement à ce même endroit ! Je voudrai y aller !"

C’est ainsi qu’ils partirent en lune de miel dans cette ville : « La Panne », en Néerlandais « De Panne. »

mercredi 11 août 2010

Matthias et Babar.

Août 1964.

Ferdinand et Matthias partent passer quelques jours chez l’ami de Kostro qu’ils connaissent bien maintenant. À Audresselles, Néocide organise un concours de dessins d’éléphant. François qui dessine très bien aide et stimule Matthias qui est le gagnant de ce concours.

À cette époque, Matthias adore les éléphants ; il boit dans un bol Banania, il a envie d’aller au Sénégal. Il lit les livres de Brunehoff et baptise le cadeau de Néocide qu’il a reçu un bel après-midi sur la plage : Babar.

« Le temple de l’éléphant blanc » de Lenzi que Ferdinand et François l’emmèneront voir en octobre, lors d’un autre séjour à Lille, cette fois ci le fera rêver durant des années ; Il aura des cahiers à pages blanches remplis de dessins d’éléphant.

Maria-Luisa à La Panne les bains

Les villas de la plage ont les perrons dans le sable, quelques herbes hautes et coupantes, ces roseaux des sables extravagants, indéracinables, appelés oyats ; et plus loin les dunes, les dunes blanches, à perte de vue, où courir, se perdre, s’allonger sans être vu…

Ils vécurent à l’hôtel « Regina Maris » ces jours de douce plénitude et de vent du Nord dans les cheveux.

les carnets de Vinika, Marie de Lille.

Sur une pierre tombale, dans un cimetière abandonné de la banlieue Lilloise, j'ai lu :

le cycle de Kostro, la fête à Audresselles.

15 août 1950, Audresselles.

Kostro a décidé de faire une grande fête, une semaine aux « Poissonnets » la maison d’Audresselles de son ami François. Les deux vétérans des vagues ont improvisé un pique-nique sur la plage, le dos à la digue, le long des rochers. Ils ont invité Sophie et Mathilde, Madeleine, Ferdinand, Roland, Yann, Marguerite, Remi et Marie, et d’autres encore. Les amis du Sud et du Nord ensemble ici, en ce jour du pèlerinage à La Vierge Marie. Tous ces amis que Kostro n’avaient pas revu depuis des mois… La nuit, ils ont allumé un grand feu, ont fait griller les poissons pêchés les jours précédents sur le bateau de François, et le bain de minuit les a trouvé à la lune pleine, riant et nageant, au cœur des étoiles qui brillaient sur les vagues hautes. Ils dormirent sur le sable encore chaud, la journée avait été si belle.

Macao

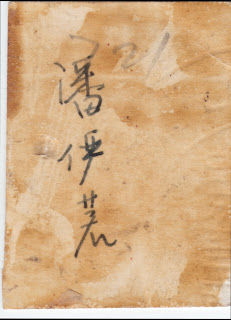

A Macao, le cahier de Marie disparait un soir dans une des auberges . Je ne le retrouve qu'au matin, posé sur la table devant la chambre. La photo de Marie avait disparue, décollée... à la place, on avait glissé quelques photos anciennes dont un portrait de femme . Je m'asseois, troublée... parmi elles, une photo d'identité, décollée elle aussi de son support, au dos, quelques caractères chinois et ce regard doux, mélancolique.

A la recherche de Maria Luisa (0)

mardi 10 août 2010

Reçu hier la suite du journal de Ferdinand.

Journal de Ferdinand (3) — Lisbonne, le 5 Août

J’ai rencontré hier, par hasard bien sûr — mais existe-t-il autre chose que le hasard ? —, quelqu’un qui avait connu Marie bien avant qu’elle soit devenue l’objet de toutes nos attentions. Les circonstances de notre rencontre valent d’être rapportées. J’étais dans un bar de Belem, un internet café, installé dans cette zone où se trouvaient autrefois des cabanes et des hangars pour la pêche, sous les grondements du pont gigantesque qui enjambe le Tage.

J’avais bu plusieurs Caipirinha tout en lisant les dernières propositions de Vinika sur Facebook. Les photos de Brigitte me plaisaient bien. Imaginer le voyage en Chine de l’album de Marie me conduisait immanquablement à quitter des yeux mon écran pour contempler l’estuaire, où passait un de ces paquebots de croisière qui naviguent entre Southampton et Gibraltar, La Rochelle ou Lisbonne, puis à le suivre des yeux aussi loin que je pouvais vers l’Atlantique. On se sent Pessoa quand on est ici me disais-je en commandant une cinquième Caipirinha. Evidemment… évidemment… on se sent proche de Valéry Larbaud aussi (plus que de Paul Morand), et de la mélancolie transatlantique. Bref, Saudade saudade et tout ce qui s’en suit. Dans mon cœur commençait à germer des Brésils, Bahia débarquait dans un coin de mon cerveau, nourri par le Tiete d’Agreste que j’avais lu avant de partir, et l’autre Belem, où je ne suis jamais allé s’installait petit à petit dans les vapeurs d’Amazone qui montaient du fleuve. Avec la nuit, une sorte de fog suivait les berges, envahissait la ville basse, escaladait les pentes de l’Alfama, jusqu’aux rempart usés du château Saint Georges.

À la troisième gorgée de mon breuvage favori, une silhouette s’est inscrite en surimpression sur le cadre doré rapporté de Sicile par Yannick en juillet, et que je regardais pour la millième fois sur l’écran de mon Mac. Le reflet d’une femme jeune, méditerranéenne elle aussi faisait presque bouger les lèvres de la figure photographiée. Je me suis retourné : puisque le reflet me parlait autant l’écouter en direct et regarder en face l’indiscrète qui lisait en se penchant par dessus mon épaule ; elle devait être très près de moi pour que son image à ce point occupe la surface de l’écran. Ce mouvement, tourner la tête vers l’inconnue, peut paraître naturel maintenant, il faut tout de même noter qu’il ne l’était pas sur le moment, un peu parce que je désirais sans doute préserver cette intimité le plus longtemps possible, ne doutant pas en effet que, se sachant découverte, l’indiscrète amorcerait un mouvement de recul et s’enfuirait peut-être, un peu parce que l’obscur pressentiment qu’il s’agissait d’une figure fantomatique, irréelle, me commandait de rester à l’écart des esprits auxquels je ne veux pas croire et me dispensait ainsi de communiquer avec un fantôme dont j’aurais été bien embêté de vérifier l’existence de façon aussi inopinée.

Ce fut elle qui parla la première pourtant et me fit me retourner. Oh mon dieu ! Marie… dit-elle en français et presque sans accent. Je sentis son souffle tout contre mon oreille, un frôlement de sa main sur mon épaule, je sentais le jasmin. Puis, elle retint sa respiration un moment et quand enfin je la vis, elle ne semblait pas avoir l’intention de partir, elle avait quelque chose de Laura ou de La femme au portrait. J’ai tout de suite su qu’elle allait m’entraîner en dehors du monde réel. C’était un tableau qui bougeait, une lisboète jeune, élégante et vive que rien ne gênait dans cette situation et qui voulait me raconter une histoire qui ne serait ni la sienne, ni la mienne : l’histoire d’une autre femme aujourd’hui disparue. Elle allait, elle aussi, me donner sa version du cycle de Marie. J’ai vécu en France à la fin des années 90, j’avais vingt ans, j’étais étudiante. En 1998, je me suis mariée ici à Lisbonne, nous somme allés vivre à Macao, puis Singapour, puis Bangkok. Je suis rentré hier, c’est à dire il y a deux ans. Cela fait plusieurs vies, n’est-ce-pas dit-elle ? Je ne réponds pas. Je nous commande des Caïpirinhas. Je dis : et Marie ? Avant moi, ma grand-mère avait vécu à Paris, puis dans le sud pendant la guerre. Elle avait une amie, Marie, puis elles se sont perdues de vue. Ma grand-mère est rentrée malgré la dictature, et à cause de la dictature, Marie n’est jamais venue à Lisbonne. Mes études à Lyon ont servi de prétextes à la recherche d’indices, puis aux retrouvailles. Evidemment, l’histoire de l’inconnue me plait bien. Elle donne une épaisseur européenne à notre personnage : de la photo sicilienne à la source mayorquine et aux amitiés portugaises. Je voudrais savoir comment elle, à 20 ans, elle a retrouvé Marie, quelle a été son enquête, ce qu’elles se sont dit, si les deux femmes âgées se sont aussi retrouvées et quelle fut leur histoire commune. Elle s’appelle Maria-Luisa et elle dit non ! vous vous trompez. C’est une histoire beaucoup plus compliquée qui commence à Macao dans les années 20.

J’ai débranché l’ordinateur dont la lumière me gênait, et j’ai écouté Maria-Luisa parler. L’histoire de Marie s’éloignait, remontait le temps encore, faisait le tour des continents , s’installait en Asie dans la lumière tamisée d’un film de Sternberg. Je n’ai pas le temps aujourd’hui de transcrire l’histoire de Maria Luisa, je m’en occuperai un de ces jours. Maria-Luisa — toutes les filles ainées de la famille s’appellent ainsi, dit-elle — tenait un bar à Macao. Au début de 1922… Je reprends tout ça demain…